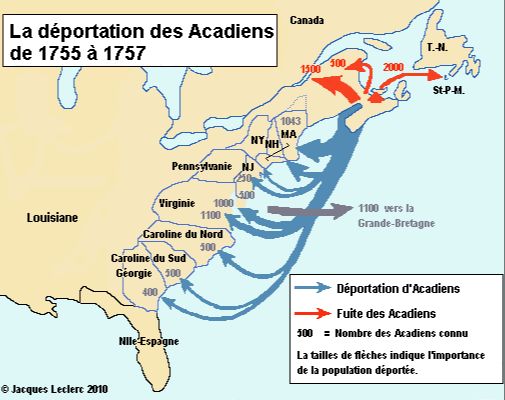

La déportation des Acadiens de 1755 à 1757

Amant Vigneau à Jean-Baptiste à Maurice à Paul

Suzanne Vigneault

J’en ai vu des mers et des rivages. Pendant 40 ans, moi Amant Vigneau dit « son petit », fils de Jean-Baptiste à Maurice à Paul, Acadien de cœur et de courage, pendant 40 ans j’ai erré, cherchant mon pays. Je suis né à Beaubassin, sur les berges d’Acadie, en 1746. J’ai grandi à Baie-Verte, près de Beaubassin. Là, mon grand-père, Maurice, avec ma grand-mère Marguerite Comeau, avait planté le chêne de la famille. De ce chêne, nous avons fait des bateaux, des maisons, des berceaux, des croix et des cercueils.

Ah ! L’Acadie ! Nous avions tout : la terre, la musique et la mer. Maurice, venu de l’île d’Orléans pour s’établir en Acadie en 1700, avait fait de nous, les Vigneau, un clan de caboteurs-marchands, charpentiers-menuisiers, constructeurs de bateaux.

Dès ma tendre enfance, je rêvais d’aventure à bord des vaisseaux affrétés par les hommes de la famille. J’avais hâte d’être marin à mon tour. Mais, je surprenais parfois les messes basses chuchotées entre mon père et mes oncles. L’Acadie, notre terre de bonheur, était convoitée. Les grands rois des vieux pays, de France et d’Angleterre, se battaient sans cesse pour la posséder. Les habitants de la colonie anglaise, des Caroline jusqu’au Maine, jalousaient notre bonne fortune, détestaient notre langue et maudissaient notre foi. Ils voulaient l’Acadie et ils l’ont eue.

En 1755, les soldats anglais ont débarqué, comme une nuée de sauterelles. Ils ont d’abord confisqué nos armes et nos bateaux. Puis, ils ont convoqué les hommes de nos familles dans le bâtiment de leur garnison.

Mon père et mon grand frère, les deux Jean-Baptiste comme on les appelait, se sont mis en chemin avec confiance, espérant récupérer les outils de notre gagne-pain. Pâpâ pensait qu’on ne pouvait pas nous faire de tort, nous étions pacifiques. Jamais les Acadiens ne s’étaient mêlés aux chicanes des rois. De quoi pouvions-nous être punis ? « Les Anglais comprendraient », qu’il disait.

Moi, qui n’avais que 9 ans, je suis resté avec ma mère, Agnès, stoïque, droite comme la fierté, au milieu de mes sœurs Marie, Marguerite, Anastasie-Anne et la petite Esther qui était inconsolable. Nous les avons regardés s’en aller sur l'étroit chemin du bord de l'eau. Avant de disparaître à nos yeux, ils se sont retournés pour nous faire un signe de la main, comme du pont de leur bateau, à toutes les fois qu’ils partaient en mer. Ma mère a agité son mouchoir pour les saluer. Moi, Amant dit « son petit », je n’étais pas encore un homme, mais, à partir de ce moment, je savais que je ne serais plus jamais un enfant !

Après, tout est allé très vite, comme une grosse vague de fond par une nuit d’équinoxe. La nouvelle s’est répandue dans chaque maison : nos biens étaient confisqués et nous, pauvres indésirables, nous allions être déportés vers d’autres pays. On nous ordonnait de nous rassembler sur la plage, en emportant seulement les bagages que nous pouvions porter. Les hommes resteraient prisonniers de la garnison jusqu’au moment du départ. Ils craignaient qu’on se sauve dans les bois rejoindre nos amis, les Micmacs.

Maman a sorti la brouette du hangar, puis, dans les gros sacs à matelots de mon père, elle a entassé des vêtements, des couvertures, quelques ustensiles de cuisine. Ma petite sœur Anastasie serrait sa poupée de chiffon, son seul trésor. Moi, j’ai couru à l’étable pour caresser Finette, la pouliche qui était née du printemps. Le front appuyé sur son cou tout chaud, je lui ai promis que je reviendrais et qu’ensemble, on se sauverait très loin.

Avant de partir, ma mère a ramassé une poignée de terre de son potager, avec deux ou trois cailloux. Elle les a versés dans un petit sac de coton qu’elle avait cousu pour mettre ses herbes à soupe. Puis, elle l’a glissé dans la poche de son tablier. J’avais souvent vu mon père faire ça, quand il prenait la mer pour un long cours. Il disait que c’était pour retrouver le chemin de la maison parce que « la Terre appelle toujours la Terre… ».

À notre arrivée sur le rivage, les canots nous attendaient. Au loin, il y avait deux gros bateaux noirs comme de mauvais esprits. On nous a embarqués, pêle-mêle, avec nos bardas, et en quelques coups de rame, on nous a dirigés vers ces navires fantômes, sans savoir sur lequel étaient retenus pâpâ et Jean-Baptiste. Quel soulagement de nous retrouver dans la même cale, avec tout le clan Vigneau ! Nous nous trouvions chanceux dans notre malheur de ne pas avoir été séparés.

Et la marche au calvaire a commencé… Nous étions tassés comme des bancs de sardines. Il faisait noir. Ça sentait l’humidité, les corps mal lavés, les haleines nauséeuses, l’odeur de la misère. Certains se plaignaient, d’autres rageaient, quelques-uns priaient. Parfois s’installait un silence lourd de peur et de rancœur. Quand l’atmosphère devenait trop pesante, Maman se mettait à chanter pour dissiper l’angoisse et bercer notre douleur… Elle avait une belle voix, ma mère…

Dans ces moments-là, collé sur mon père, son grand bras protecteur entourant mes épaules, je posais mon oreille sur sa poitrine. J’entendais battre son cœur dans l’eau, son cœur gros de tous ses sanglots retenus. Je sentais qu’il tremblait. Je le serrais fort pour lui offrir mon petit courage d’enfant insouciant, ignorant tout de la dureté de la vie.

On nous a débarqués près d’une ville de la Nouvelle-Angleterre. On nous disait que c’était Savannah, en Géorgie. Dans les yeux méprisants des habitants, sur leur bouche dédaigneuse, je voyais bien qu’on n’était pas les bienvenus. À force de parlementer avec les Anglais, mon oncle Jacques, le patriarche, leur a arraché la permission de se construire un bateau pour rentrer au pays. Nous avons longé la côte jusqu’à Boston, où on nous a bloqués. Nous étions en piteux état, mais pour prouver que nous étions des survivants, ma mère a mis au monde le petit Jacques.

Et puis, ont commencé les négociations. Mon père, Jean-Baptiste, mon oncle Jacques et ses fils, ont acheminé lettres et pétitions auprès des autorités anglaises et même jusqu’au Roi Georges III. Nous dénoncions les affres de notre condition de vie. Nous espérions pouvoir rentrer chez nous. C’était une tâche ardue, souvent cousue de déceptions.

Ma mère s’est mise à dépérir. Ses cheveux ne volaient plus au vent et prenaient peu à peu la couleur de son bonnet. Son beau visage se striait de petites rigoles creusées par les larmes. Puis, un sombre matin, l’éclat de ses yeux s’est complètement voilé. J’avais 12 ans. On l’a inhumée dans cette terre impie et hostile. Aucune croix pour marquer son passage, à peine quelques Pater, quelques Ave Maria. Mais nous nous rappellerions toujours le courage d’Agnès Vigneau née Poirier. Mon père se retrouvait veuf avec sept enfants, dont un tout jeune bébé. Heureusement que ma sœur Marie, âgée de 18 ans, savait où se trouvait son devoir.

En 1763, quand la guerre s’est enfin terminée, il ne restait plus de la Nouvelle-France que les îlots rocheux de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le Roi de France nous offrit de rentrer en mère patrie. Nous sommes montés sur le bateau de mon oncle Jacques, et nous sommes partis sans nous retourner. Mais pas pour le vieux pays. Non ! Le clan désirait demeurer en terre française et catholique, en Amérique. On mit le cap sur Saint-Pierre - seule petite île restée du golfe Saint-Laurent dans le giron de la France -… sans permission ! Imaginez la surprise du gouverneur lorsqu’il aperçut notre navire dans la rade. Il nous refusa l’asile. Qu’à cela ne tienne, mon oncle Jacques nous conduisit sur l’île de Miquelon encore inhabitée.

Nous étions 112 réfugiés à Miquelon, répartis en 21 familles, principalement des Vigneau : la famille de l’oncle Jacques et celles de ses fils Pierre, Jacques, Joseph, Abraham et Jean, et puis la nôtre, les Jean-Baptiste, amputée de notre mère. Quelques mois après notre installation, ma grande sœur Marie s’est mariée à Claude Bourgeois et un peu après, mon frère Jean-Baptiste convolait avec Jeanne Lafargue. Moi, j’avais 17 ans, et j’attendais mon tour.

La vie à Miquelon n’a pas été de tout repos. Mon père est mort en 1767, de chagrin et d’épuisement. C’était l’année où les autorités françaises, craignant la surpopulation de l’île, ont décidé de rapatrier vers la France les familles qui ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins. Pourtant, nous, les Vigneau, étions déjà bien installés, nous nourrissant des fruits du travail de la mer. Nous nous sommes encore embarqués sur nos propres bateaux, contre notre gré, pour cette seconde déportation : la famille de l’oncle Jacques sur le « Saint-Jacques », ce même bateau qui nous avait ramenés d’exil, l’oncle Joseph et les siens sur « La Louise » et nous, les orphelins de Jean-Baptiste et d’Agnès sur « La petite fortune ». Quelle ironie ! Un an après, nous étions de nouveau de retour sur notre rocher, à Miquelon. La France nous recrachait, encore une fois, comme la baleine de Jonas. Mais pour nous, c’était une renaissance.

En 1771, j’ai épousé la belle Anastasie Boudrot. Sont venus nos trois premiers enfants : Amand, Anastasie-Victoire et Joseph. J’exerçais les métiers de pêcheur. Nous étions très bien établis et la prospérité semblait enfin nous sourire.

Mais les Anglais, qui de tous les côtés nous encerclaient, ne voyaient pas notre présence d’un très bon œil. D’autant plus qu’une flotte française faisait escale à Saint-Pierre, en se rendant prêter main-forte aux habitants de la Nouvelle-Angleterre en quête d’indépendance. En 1778, ils ont attaqué et brûlé toutes nos possessions. Nous avons été obligés de nous sauver vers la France. Embarqués en catastrophe sur nos goélettes, bien trop chétives pour une telle odyssée, nous avons entrepris la très dure traversée de cette troisième déportation. Plusieurs d’entre nous n’ont pas survécu. Nous avons dû confier leurs corps à la mer. Mais nous, les Vigneau, avons été épargnés.

L’exil à La Rochelle s’est étiré sur six longues années. Là encore, nous n’étions pas les bienvenus. On nous avait installés dans de piteux quartiers, autour du port. Anastasie et moi, nous avons continué à agrandir notre précieuse famille. Deux autres enfants sont nés : Simon en 1779 et Jean-Baptiste en 1781. Nous étions forts parce que nous étions ensemble, soutenus par le clan des Vigneau.

Mais, Anastasie, mon Anastasie, si fière, si courageuse, s’est prise dans le vent. Elle n’avait que 32 ans. J’ai dû dire adieu à la femme de ma vie, en exil, comme pour ma mère autrefois. Quelques semaines après, Jean-Baptiste, notre petit bébé, est parti les rejoindre.

En 1784, nous avons enfin pu revenir à Miquelon. J’étais veuf avec quatre enfants âgés de six à quatorze ans. Je me suis remarié à Marguerite Gaudet. Ensemble, nous avons tout recommencé à partir de rien. Et à peine quelques années plus tard, nous étions à nouveau bien établis et prospères. Mais le cœur n’y était plus. Aussi, lorsque nous avons entendu parler de la révolution en France, nous avons compris que notre univers allait, encore une fois, être bousculé. Nous avons pris les devants, mettant en œuvre de nous-mêmes cette quatrième déportation.

Ma sœur Marie et mon beau-frère Claude Bourgeois ont vendu leurs possessions et sont partis pour Saint-Grégoire de Nicolet où plusieurs Acadiens étaient déjà installés. Marguerite et moi, avec toute la famille, nous nous sommes dirigés vers les Îles-de-la-Madeleine. Mais très vite, nous avons constaté que le mode de vie qui y régnait ne nous convenait pas. Les Madelinots n’étaient pas propriétaires de leurs terres ni de leur pêche. Nous ne voulions plus prendre le risque de nous voir encore une fois dépouillés.

Nous sommes donc repartis pour nous installer, nous aussi, à Saint-Grégoire de Nicolet, « La petite Cadie » comme on l’appelait. Et là, un peu avant 1793, nous avons enfin déposé nos bagages sur une terre hospitalière, dans le rang Haut-du-Village, entourés de mes fils, Joseph et Simon. Le grand chêne du clan Vigneau pouvait maintenant s’enraciner dans la paix. De gens de mer, nous nous sommes faits gens de terre et de forêt !

Bibliographie

Arseneau Maxime, Théotiste Bourgeois : Tome 1 Le drame de Beaubassin, Les Éditions de la Francophonie, 2012, Lévis (Québec), 475 p.;

Arseneau Maxime, Théotiste Bourgeois : Tome 2 Les enfants du Roy, Les Éditions de la Francophonie, 2014, Lévis (Québec), 396 p. ;

Bergeron Adrien, Le Grand Arrangement des Acadiens du Québec, Éditions Élysée, Montréal, 1981, volume VIII;

McCutcheon-Leroux Danielle, La Grande Famille des Vigneault d’origine acadienne, de Paul à Jimmy 1665-1860, tiré de Jimmy Vigneault et Marguerite Bergeron, généalogie publiée à l’occasion du rassemblement des familles Vigneault, Sainte-Sophie d’Halifax, juillet 1995, tome 1, pages 13 à 38;

Silver Alfred, Eulalie Latour, Acadie 1755, Éditions Trait d’Union, 2004, 456 p.

.png)

.png)